Laser mit kurzwelligem sichtbarem Licht im blauen oder violetten Bereich haben viele praktische Anwendungen. Sie kommen zum Beispiel in der Metallbearbeitung zum Einsatz, insbesondere bei Metallen wie Kupfer, die infrarotes Licht stark reflektieren, blau-violettes Licht hingegen absorbieren. Auch in der Mikroskopie werden sie genutzt zur Anregung von fluoreszierenden Farbstoffen. Außerdem kann durch Frequenzverdopplung aus derartigen Lasern vergleichsweise einfach UV-Strahlung im UV-C-Bereich erzeugt werden.

Zwar gibt es bereits blau-violette Laserdioden auf Basis des Halbleitermaterials InGaN, doch Festkörperlaser bieten klare Vorteile: Sie haben eine bessere Strahlqualität und ermöglichen die einfache Integration zusätzlicher Funktionen wie die Frequenzverdopplung im Resonator.

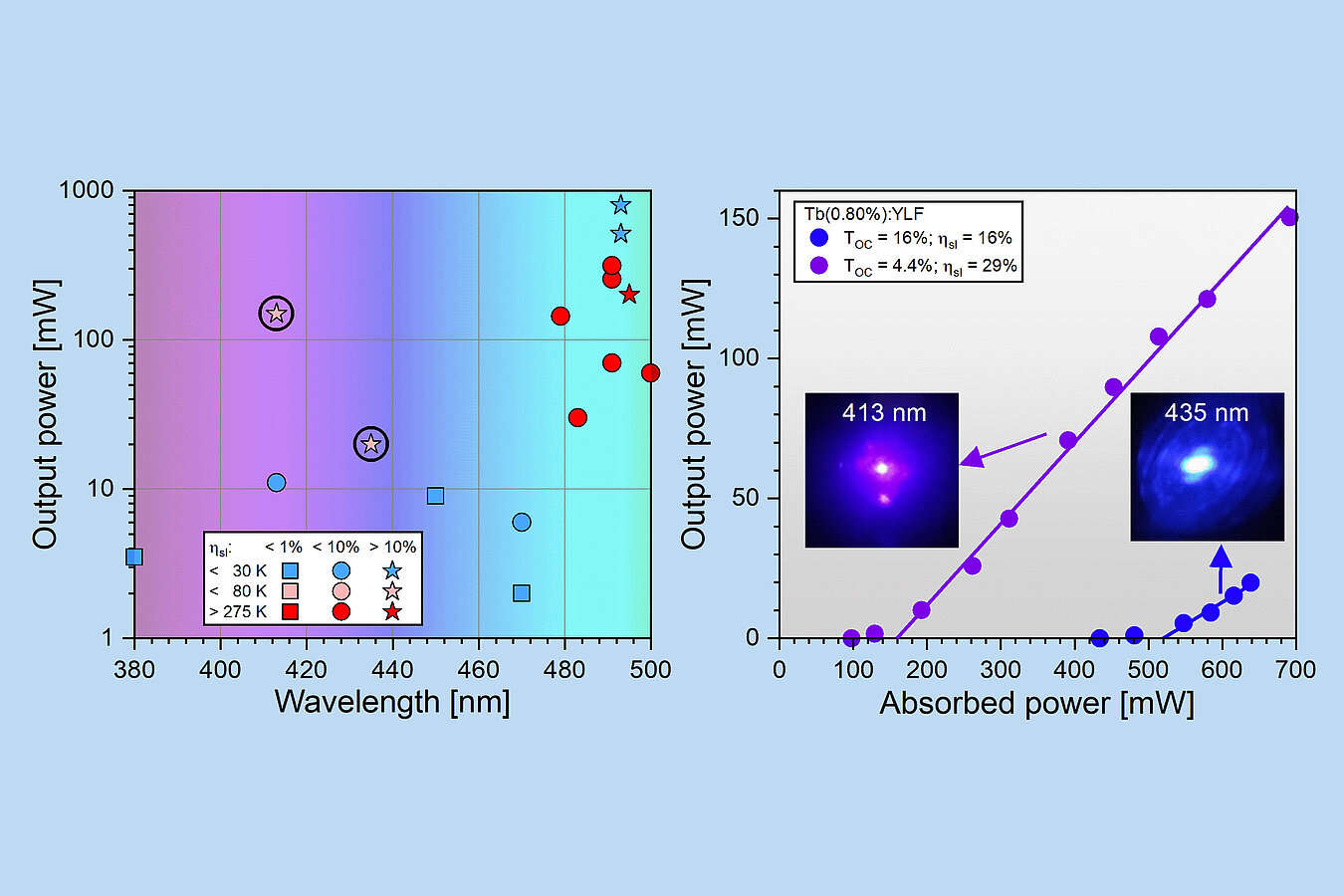

Der neue Laser der ZLM-Forscher verwendet als laseraktives Element dreiwertiges Terbium (Tb3+), das bei der Züchtung als Dotierung in die Matrix des Wirtskristalls Lithium-Yttrium-Fluorid (YLF) eingebaut wird. Dabei werden zwei bisher nicht genutzte Übergänge im Terbium-Ion verwendet, um blau-violette Laserstrahlung bei 413 nm und 435 nm zu erzeugen.

Terbium wurde von ZLM-Forschern bereits früher erfolgreich für grüne und gelbe Laser eingesetzt. Für den jetzt genutzten Übergang kommt es jedoch bei üblichen Dotier-Konzentrationen von Tb3+ im Bereich von 10 % und mehr zur sogenannten Kreuzrelaxation, durch welche das obere Laserniveau ungewollt entvölkert wird. Um diesen Effekt zu vermeiden, haben die Forscher die Konzentration des Terbiums auf unter 1 % reduziert.

Zusätzlich wurde der Terbium-dotierte Laserkristall (Tb:YLF) während der Experimente mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Unter diesen Bedingungen erzielte der Laser beachtliche Ergebnisse: Bei 413 nm erreichte er eine Effizienz von 29 % bei einer Dauerstrich-Ausgangsleistung von 150 mW. Bei 435 nm lag die Effizienz bei 16 % mit einer Leistung von 20 mW.

Diese Werte lassen sich durch Optimierung der Dotierungskonzentration und der Reflexionseigenschaften der der Spiegel im Lasersystem in Zukunft noch deutlich steigern. Aber selbst ohne diese Verbesserungen übertrifft die Leistung des neuen Festkörperlasers bisherige Systeme mit ähnlicher Wellenlänge , die zudem zu deutlich niedrigeren Temperaturen gekühlt werden mussten, bereits um mehr als das Zehnfache.

Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Optics Letters veröffentlicht.

M. Badtke, S. Kalusniak, H. Tanaka, and C. Kränkel, Tb:YLF laser at 412.7 nm and 435.1 nm, Opt. Lett. 50 (11) (2025), https://doi.org/10.1364/OL.553252

Kontakt:

Dr. Christian Kränkel

Leiter ZLM

Tel. +49-30-246499613

E-Mail: christian.kraenkelikz-berlin.de